MSDS说明书目录(部分)

| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第二部分 | 成分/组成信息 |

| 第三部分 | 危险性概述 | 第四部分 | 急救措施 |

| 第五部分 | 消防措施 | 第六部分 | 泄漏应急处理 |

| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第八部分 | 接触控制/个体防护 |

| 第九部分 | 理化特性 | 第十部分 | 稳定性和反应性 |

| 第十一部分 | 毒理学资料 | 第十二部分 | 生态学资料 |

| 第十三部分 | 废弃处置 | 第十四部分 | 运输信息 |

| 第十五部分 | 法规信息 | 第十六部分 | 其他信息 |

MSDS说明书(部分)

理化特性

外观与性状:无色、无臭气体。

pH值:无意义

熔点(℃):-135.8

沸点(℃):-55.4

相对密度(水=1):1.349

相对蒸气密度(空气=1):3.7

饱和蒸气压(kPa):无资料

燃烧热(kJ/mol):无意义

临界温度(℃):无资料

临界压力(Mpa):无资料

辛醇/水分配系数:无资料

闪点(℃):无意义

引燃温度(℃):无意义

爆炸下限[%(V/V)]:无意义

爆炸上限[%(V/V)]:无意义

溶解性:溶于乙醇、苯、四氯化碳。

主要用途:用作分析试剂、药品、染料、杀虫剂及熏蒸剂的成分。

稳定性和反应性

稳定性:稳定

禁配物:强碱、水。

避免接触的条件:潮湿空气。

聚合危害:不聚合

分解产物:氧化硫、氟化氢。

危险性概述

危险性类别:第2.3类有毒气体。

侵入途径:吸入。食入。

健康危害:本品的急性毒作用主要损害中枢神经系统,引起惊厥。目前未见人体急、慢性中毒报道。

环境危害:对水体可造成污染。

燃爆危险:不燃,无特殊燃爆特性。遇水产生有毒气体。

急救措施

皮肤接触:不会通过该途径接触。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。

吸 入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。

食 入:不会通过该途径接触。

消防措施

危险特性:遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:无意义。

灭火方法:迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

泄漏应急处理

应急行动:根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏,还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器,使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。

操作处置与储存

操作注意事项:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿密闭型防毒服,戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈,防止钢瓶碰撞、损坏。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。库温不宜超过30℃。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

接触控制/个体防护

MAC(mg/m^3):-

PC-TWA(mg/m^3):20

PC-STEL(mg/m^3):40

TLV-C(mg/m^3):-

TLV-TWA(mg/m^3):21

TLV-STEL(mg/m^3):42

监测方法:直接进样-气相色谱法。

工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。

身体防护[:穿密闭型防毒服。

手防护:戴橡胶手套。

其他防护:工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

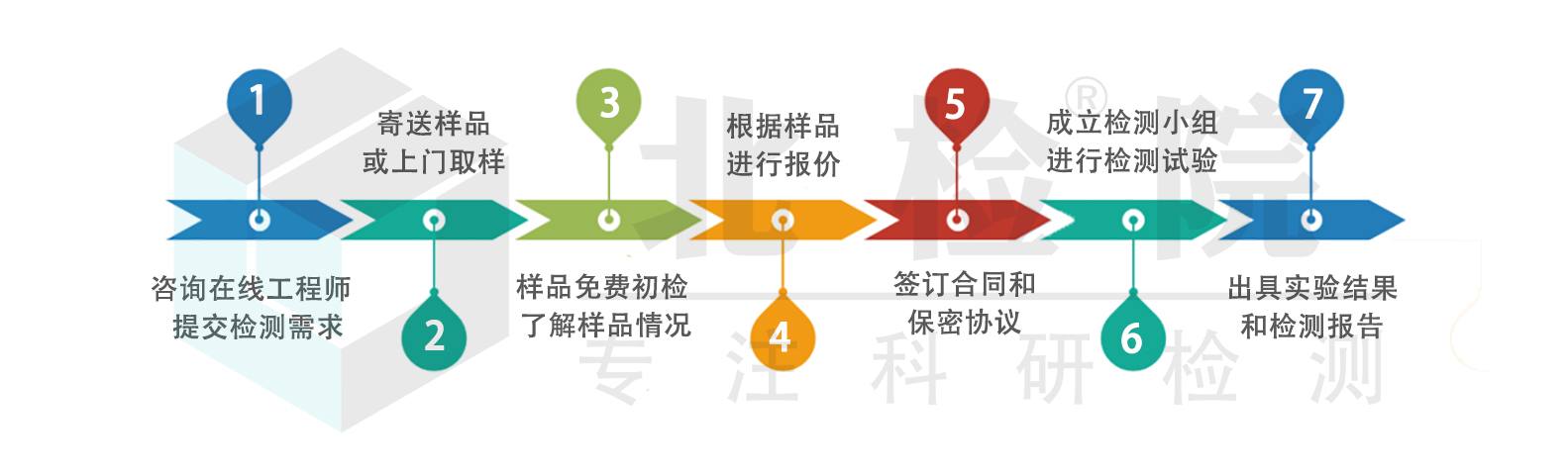

检测流程

检测优势

1、单位面向科研院所、学校和社会企业及科研单位,面向社会公共服务。

2、实验管理中心下设检测分析中心、科研测试中心、X射线应用中心。

3、面向物理、化学化工、材料、纳米、环境、电子、能源等众多学科。

4、拥有多台精密检测仪器设备。

5、能够从事材料微观结构分析、定性和定量分析、材料性能测定、材料质量综合评定等工作。

6、提供24小时开放服务、网络化的管理。

7、具备向校内外科学研究和品质鉴定提供公正、科研测试数据能力的重要机构。

检测实验室

![2,5-二硝基苯酚[含水≥15%]MSDS报告](https://www.bjsceshi.com/d/file/p/70/53/5183.jpg)